Le cinéma s’inscrit dans l’éducation aux images, et Ecole et Cinéma en est un dispositif phare. Cette approche, pour légitime qu’elle puisse être, en laisse souvent dans l’ombre un aspect très important : la bande-son. On s’intéresse volontiers à la grammaire de l’image en négligeant le langage du son et les procédés, parfois sophistiqués, qui y sont employés. Cette présentation à pour but de sensibiliser les enseignants inscrits dans le dispositif Ecole et Cinéma à cet aspect des films qu’ils vont voir avec leurs élèves.

1. Quelques repères historiques

Né en 1895 avec les Frères Lumière, le cinéma reste muet jusqu’en 1927. Le terme muet s’applique à la pellicule projetée, car en réalité, très rapidement, les projections sont accompagnées musicalement par des musiciens en direct. Lorsqu’il y a un dialogue entre les personnages du film, on utilise des plans fixes intercalés sur lesquels le texte est écrit : on les appelle des cartons.

Le premier film parlant de l’histoire du cinéma est dû à Alan Crosland, avec Le chanteur de jazz en 1927. En réalité, seuls 281 mots y sont prononcés (!), l’essentiel du film faisant encore usage des dialogues écrits. Des essais de films sonores avaient bien existé dans les années précédentes, mais il s’agit là du premier film avec une synchronisation des voix.

Le son est alors enregistré en direct et la post-synchronisation n’existe pas encore. Les orchestres sont physiquement dans le studio, cachés derrière le décor ou hors champ… Une des conséquences est qu’on ne peut produire a posteriori une version d’un film dans une autre langue. Durant quelques années vont donc voir le jour quelques films à versions multiples : le scénario, le script et le décors sont les mêmes, mais on retourne le film complet avec d’autres acteurs et une autre équipe de tournage… Congress Dance d’Erik Charell en 1931 fait partie de ces curiosités, et la comparaison des versions anglaises et allemandes (il existe aussi une version française du film) illustre ces légères différences inévitables entre les tournages.

Cette apparition du son au cinéma n’est pas aussi brutale que la simple date de 1927 pourrait le laisser penser. Dès les origines, de multiples tentatives et expérimentations voient le jour. Deux procédés techniques vont d’abord cohabiter : le son diffusé sur un support externe, avec les difficultés de synchronisation que l’on suppose, et le son sur pellicule, qui va progressivement s’imposer.

D’un point de vue artistique, l’arrivée du parlant va provoquer un véritable renouvellement des acteurs : les compétences pour être un bon acteur du muet s’avèrent forcément différentes de celles liées au parlant. D’autre part, si Hollywood investit massivement cette nouvelle technologie, un certain nombre de réalisateurs se montrent réticents (voire hostiles) : c’est notamment le cas de Chaplin, qui attendra le dictateur en 1940 pour abandonner réellement le cinéma muet.

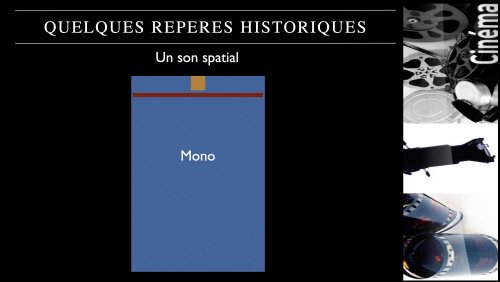

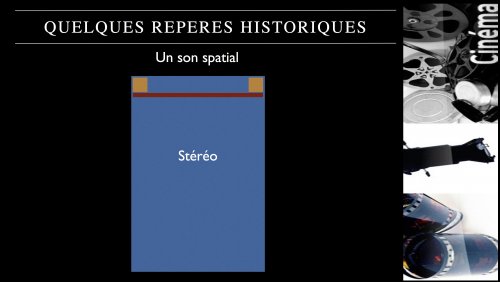

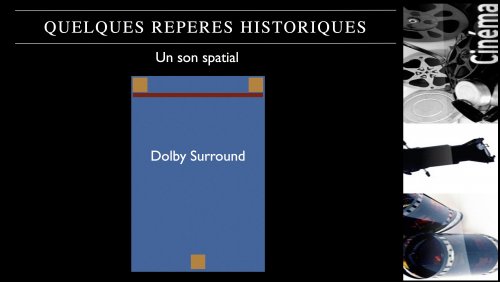

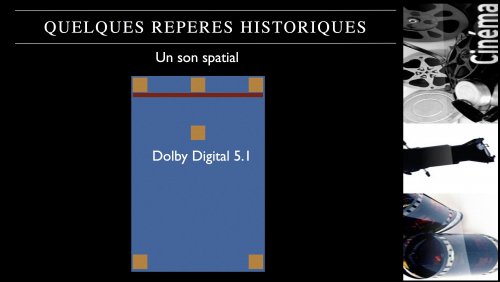

L’évolution technique sera ensuite continue : multiplication des pistes sonores à l’enregistrement, et des canaux de diffusion lors des séances, avec le Doby Surround en 1975, le 5.1 en 1992… Ces différents systèmes permettant une véritable spatialisation du son.

2. Les différents éléments d’une bande-son

Au cinéma, la bande-son est le plus souvent composée de quatre éléments qui peuvent se superposer :

Le son d’ambiance du lieu où la scène est sensée se dérouler :

Les bruitages correspondants à l’action :

Les dialogues entre les personnages :

La musique :

Ces quatre éléments ne sont pas forcément présents en même temps bien sûr. Les bruitages légers (bruits de pas, objets déplacés, allumette allumée…) sont souvent rajouté en post synchronisation, et leur volume sonore est ainsi exagéré par rapport à la réalité. Cette post synchronisation permet également de reprendre des dialogues dont la prise initiale est de mauvaise qualité.

Un autre paramètre est ensuite à considérer : l’origine du son. Ce dernier peut être :

- diégétique, ou « in » : il est alors lié temporellement à l’action en cours. L’origine du son peut être visible, mais également hors du champ de la caméra.

- extra-diégétique, ou « off » : non lié temporellement à l’action. C’est souvent le cas de la musique et de la voix off, très utilisée dans les documentaires.

On voit que l’ensemble de ces paramètres laisse au réalisateur une grande latitude de choix en fonction de ses intentions créatives. Les exemples qui suivent n’illustrent ainsi qu’une petite partie de la très grande diversité que l’on peut entendre dans les films.

3. La bande-son au cinéma : un espace de création

Extrait 1 : Fenêtre sur Cour, Alfred Hitchcock, 1954 (1’11) Dans cet extrait du tout début du film, la musique est tout d’abord extra-diégétique comme très souvent. Mais à l’issue de la promenade de la caméra (0’52), on aperçoit un homme qui se rase et on comprend que la musique provenait de son poste de radio dont il va changer la station…

Extrait 2 : Mauvais sang, Leos Carax, 1986 (3’08) L’évolution de la musique est ici inverse : de diégétique (c’est encore une radio que l’on entend), elle devient extra-diégétique avec la course dansée de Denis Lavant, dans une esthétique qui devient alors celle du clip musical : on est bien dans les années 80… Puis les choses deviennent plus complexes avec l’arrête brutal du danseur et de la musique qui l’accompagnait : dans son retour, les sons diététiques sont supprimés (le bruit de sa course), tandis que l’on entend la chansonnette fredonnée que l’on devine être de la bouche de Juliette Binoche : extra-diégétique donc. Cette confusion sur l’origine du son est renforcée par le malentendu (au sens propre) du début de la scène : lorsqu’on lui demande un nombre, Juliette Binoche répond « Quoi ? », et Denis Lavant enchaîne « D’accord, trois… »…

Extrait 3 : Playtime, Jacques Tati, 1967 (1’16) La distinction sur l’origine du son est ici subtile : tout se passe comme si la scène que l’on voulait nous montrer se déroule derrière la baie vitrée (un beau cadre dans le cadre). Mais comme le spectateur est dans la position d’un observateur dans la rue, les bruits que l’on entend sont ceux de la circulation, des conversations des passants. Le son est donc en apparence très classique : tout simplement diégétique, mais totalement déconnecté de ce que l’on regarde comme une scène apparaissant muette.

Extrait 4 : Soy Cuba, Mikhaïl Kalatozof, 1964 (1’38) Cet extrait illustre le son subjectif : de la même façon que la caméra prend souvent la place du regard d’un personnage dans les films, l‘expérience est ici celle de la perception sonore imaginée de cet homme en train de mourir. Les images accompagnent également cette sensation qui se termine avec le silence et l’image du linceul recouvrant le visage du mort. A noter par ailleurs que Soy Cuba, film de propagande brillant, recèle des plans séquences parmi les plus époustouflants jamais produits par le cinéma…

Extrait 5 : Tabou, Miguel Gomez, 2012 (2’27) Des images silencieuses en noir et blanc, une voix off racontant une histoire : ce procédé classique projette bien sûr le spectateur dans le passé et la mélancolie. Mais Miguel Gomez, s’il supprime bien les dialogues et les sons d’ambiance dans cette scène, nous laisse par contre entendre les bruitages : cailloux jetés dans l’eau, coups frappés à la porte… Le résultat, très poétique, est un sentiment d’étrangeté absolu qui vient renforcer de façon très efficace la force évocatrice des images.

Extrait 6 : 2001 Odyssée de l’espace, Stanley Kubrick, 1968 (1’23) Cet extrait permet d’illustrer deux particularités. Dans un premier temps, on entend une disjonction sonore lorsque sont perçues les voix de l’extérieur du module, dans un cas classique de décrochement spatial. Pour bien nous faire sentir que nous sommes à l’extérieur, Stanley Kubrick déforme alors la voix, comme si elle était plus lointaine… même si bien sûr le son ne se propageant pas dans le vide, il est tout à fait impossible d’entendre quoi que soit du point de vue du spectateur dans l’espace. Cet extrait présente une autre curiosité : celui de comprendre des moments de silence total, sans aucun bruit de fond, ce qui est très rare dans le cinéma. Pour le coup, ce choix illustre bien le silence de l’espace…

Extrait 7 : Il était une fois en Anatolie, Nulri Bilge Ceylan, 2011 (0’47) Un grand classique du cinéma : une conversation dans une voiture. On note que le bruit de la voiture est réduit au minimum, afin de ne pas parasiter la conversation. Mais lorsque la caméra filme la voiture de très loin, comme un objet ténu du paysage, on observe à nouveau un décrochement spatial et le son de la conversation reste le même. Sur le dernier plan, la transition est assurée par les sons d’ambiance du village (chiens qui aboient) que l’on entend à peine.

Extrait 8 : Le chœur, Abbas Kiarostami, 1982 (1’22) Comme pour Soy Cuba, cet exemple illustre la notion de point d’écoute : si lors de la première partie de l’extrait nous sont donnés à entendre les sons de la course de la charrette et du cheval dans les ruelles tels que nous pourrions les percevoir si nous étions présent, nous sommes ensuite plongés dans l’expérience sonore du vieil homme sourd à qui ces sons parviennent de façon très étouffée… Et lorsqu’il remet en place son appareil auditif, il retrouve, et le spectateur avec lui, une perception complète des sons qui l’entourent. Il s’agit là de l’argument de ce court métrage d’Abbas Kiarostami, dans lequel ses deux petites filles vont tenter en vain de faire ouvrir la porte fermée de ce grand-père sourd, se faisant finalement aider par un chœur complet d’enfants du quartier.

Extrait 9 : Une vie de chat, J.L Felicioli & A. Gagnol, 2010 (0’12) Les films de la sélection Ecole et Cinéma peuvent aussi illustrer cette richesse des possibilités sonores du cinéma. Dans cet extrait comme dans le précédent de Kiarostami, nous prenons pour quelques secondes les oreilles assourdies du méchant Costa.

Extrait 10 : Une vie de chat, J.L Felicioli & A. Gagnol, 2010 (0’28) Dans ce nouvel extrait d’Une vie de chat, la confrontation entre les deux personnages est soulignée de façon sonore en fonction de leur nature : le son est naturel pour Jeanne, personnage réel, mais empli de réverbération pour le fantôme de Victor Costa, pour bien souligner son aspect imaginaire.

Extrait 11 : Tomboy, Céline Sciamma, 2011 (1’38) Cette musique, la seule du film par ailleurs, a une dimension de clip musical déjà évoquée pour Mauvais sang. Diégétique bien sûr lors de la scène de danse, sa montée progressive sur le plan qui précède illustre une fonction de raccord sonore dont nous reparlerons. Enfin, la façon dont elle disparait en fondu sortant entretient le doute : les deux enfants dansaient bien sur cette musique, mais celle que le spectateur entend n’a rien à voir avec un son d’ambiance enregistré en prise directe…

Extrait 12 : Tomboy, Céline Sciamma, 2011 (1’06) Dans cette très belle scène, il y a une analogie de mouvement entre l’image et le son. A mesure de la montée de la caméra vers les frondaisons, les sons de la forêt, du vent dans les arbres, se font plus présents, et le retour sur terre est également un retour au calme sonore… La scène prend la forme d’une sorte d’ellipse sonore permettant à Laure de prendre sa décision.

4. Dans les classes : des activités autour des bandes-son

4.1. Bande son et imagination

4.1.1. A partir de la bande annonce

Comme suggéré dans l’accompagnement pédagogique d’Une vie de chat, on peut écouter une bande annonce au lieu de la voir… Lorsqu’elle existe, la bande annonce du film fournit un support intéressant : on y entend souvent des extraits de la musique, des ambiances sonores, les voix des personnages principaux : autant d’éléments qui permettent aux élèves, avant la projection, de se projeter dans l’imaginaire du film qu’ils vont voir. C’est le cas dans cette bande annonce de Tomboy : on y entend les prénoms de Mickaël et de Laure, des ambiances de jeux d’enfant, la voix de la maman, la musique… on comprend tout de suite que l’on est dans l’enfance, que les prénoms représentent un enjeu, qu’il y a un secret (Pourquoi tu as fait ça ?)…

- Tomboy : bande-annonce sonore

4.1.2. A partir d’un extrait

Le même type d’activité peut être mené en utilisant un extrait sonore du film, choisi évidemment pour ce qu’il peut susciter. Dans ce court extrait sonore de Mon voisin Totoro, le cri de Totoro, qui peut au premier abord paraître inquiétant, est contredit par celui de Meï et son rire : quelle est cette drôle d’histoire où les monstres ou bêtes sauvages (on ne sait pas encore) font rire les enfants ? D’autre part, la version originale donne à entendre du Japonais : c’est aussi un indice intéressant pour les élèves.

- Mon voisin Totoro : extrait sonore

Une vie de chat présente aussi un passage intéressant pour faire travailler l’imagination : Nico venant délivrer Zoé dans le noir est vu par un bandit grattant une allumette… Suit alors un passage totalement noir, où seul le son permet d’imaginer la scène. Avant que l’image revenue ne donne la réponse, les élèves peuvent être amenés à fournir des hypothèses, sous forme de texte ou de dessin…

4.1.3. A partir d’un mixage

Le mixage sonore aura le même rôle que la bande-annonce, qui représente elle-même un mixage abouti : il peut trouver une place lorsque la bande-annonce n’existe pas ou est difficile à trouver, comme pour Le dirigeable volé, programmé en 2011-2012.

- Le dirigeable volé : mixage sonore

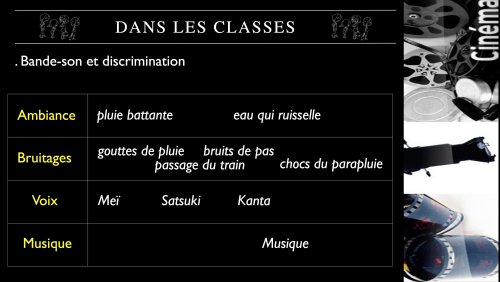

4.2. Bande-son et discrimination

La bande-son peut être encore un support à un travail d’écoute précis, basé sur la discrimination de ses différents éléments.

Dans cet exemple issu de Mon voisin Totoro, on peut ainsi commencer par en faire la liste : c’est une activité accessible dès la maternelle.

Avec des élèves plus âgés, il est ensuite possible de s’attacher à classer ces différents sons entendus, en fonction des quatre pistes sonores vues précédemment : ambiance, bruitages, voix, musique. A l’intérieur de ce tableau, on peut aussi imaginer respecter l’ordre temporel d’arrivée du son.

Le même extrait permet d’imaginer une activité d’écoute autour de l’intensité sonore de la pluie : intensité sonore, car cette dernière n’est pas forcément en rapport avec celle perçue visuellement. Cette dernière peut être codée très simplement dès la maternelle, le long d’un axe temporel orienté (sens de l’écriture).

4.3. Associer bande-son et images

Dans cette proposition d’activité, on fait une observation fine de trois séquences d’images muettes, associée à une écoute fine de la bande-son sans images. Retrouver la bonne association images/sons implique cette finesse de l’écoute et du regard, une prise d’indices multiples.

Dans un premier temps, on peut essayer de lister les sons que l’on imagine être présent sur l’extrait en le regardant. Ces différentes listes seront alors comparées à l’extrait audio :

- Extrait sonore mystère

4.4. L’utilisation de la musique

La musique représente un élément important de la bande-son du film. Sa présence peut être parfois envahissante, parfois ténue : elle participe souvent beaucoup à l’image mentale que l’on se fait d’un film.

4.4.1. Avant la projection

S’il y a musique dans le film, elle sera le plus souvent comprise dans la bande annonce. mais cette dernière apporte d’autres indices sonores permettant de se faire une image du film. Utilisée seule, la musique permet des hypothèses différentes : époque du film, pays, genre cinématographique… Le petit jeu proposé consiste à identifier dans le court mixage musical présenté les différents films de la sélection Ecole et Cinéma : six extraits, six films à retrouver !

(Dans le désordre : Mon voisin Totoro , Tomboy , Le voleur de Bagdad , Le magicien d’Oz , Les contes de la mère poule , Une vie de chat ) !

- 6 musiques de films

4.4.2. Les chansons

Un certain nombre de films de la sélection Ecole et Cinéma comprennent des chansons, qu’il est possible d’apprendre, avant ou après le film. C’est le cas cette année de Mon voisin Totoro (Totoro), du Magicien d’Oz (Over the Rainbow)… Dans les dernières années, on peut également citer Azur et Asmar (La chanson d’Azur et Asmar), Peau d’âne (Recette du cake d’amour)…

4.4.3. Retrouver un thème musical

Dans certains films, le thème musical revient comme un leitmotiv tout au long de l’histoire. C’est le cas pour Mon voisin Totoro, et une activité d’écoute peut alors consister à l’identifier dans différentes scènes, comme dans celle présentée ici.

- Identifier un thème musical

L’activité n’est pas si simple qu’il n’y parait, car le thème prend des formes différentes, il se déguise pour ainsi dire : lent, rapide, isolé ou non… C’est un peu comme retrouver les multiples apparitions du thème dans une fugue de Bach (activité possible dès la maternelle !).

Cette activité est aussi l’occasion de mieux comprendre les relations entre la musique et les images : ici, le thème colle littéralement aux apparitions des petits Totoro.

4.4.4. Changer la musique d’une scène

Le pouvoir évocateur de la musique est extrêmement important : il influe directement sur la perception que l’on a d’une scène. Dans cet exemple issu de La ruée vers l’or de Chaplin, film muet à l’origine, l’impression faite par cette scène sera ainsi totalement différente dans les deux cas suivants :

- musique d’Oscar Peterson, piano jazz : la musique permet de mettre en valeur l’ambiance festive du saloon et la gaieté générale

- musique dramatique, issue de Pirate des Caraïbes : elle fait ressortir le caractère solitaire du personnage de Charlot, auquel personne ne prête attention alors que la fête bat son plein…

L’exemple suivant, extrait de One week de Buster Keaton (1920), comme beaucoup de scènes du cinéma muet, permet de s’amuser avec cette idée :

- exemple 1 : musique typique du cinéma muet, faite pour le film, collant à l’image et à l’action de façon directe pour en faire ressortir le caractère burlesque

- exemple 2 : musique dramatique (René Aubry, musique de théâtre), créant une tension croissante : on s’attend au drame…

- exemple 3 : c’est cette fois ci le caractère mélancolique de la scène qui s’impose, le décalage entre les vieilles images muettes et le son moderne de la musique (Exit music, reprise de Radiohead par Amanda Palmer) laissant imaginer le souvenir d’une vie au passé bien révolu…

On peut aisément en classe pratiquer ce type de jeu : une scène de film montrée sans le son, et différentes musiques musiques testées lors de cette diffusion.

4.4.5. Le ciné-concert

Avec les petits instruments de la classe, des objets divers… on peut aussi s’essayer au ciné-concert sous la forme d’une performance en direct. Vous trouverez des pistes autour de cette activité riche en suivant le lien suivant :

/oser-la-creation/cine-concert

Complexe ou non (cela dépend en grande partie des choix de chacun), le ciné-concert reste un formidable moteur d’intégration et de coopération dans la classe, en agissant également sur des domaines disciplinaires multiples (éducation musicale, maîtrise de la langue…).

4.4.6. Images et musique

Mettre une musique sur des images, c’est aussi illustrer la capacité de la musique à faire le raccord entre des images très différentes. Ainsi, le diaporama suivant, issu d’une sélection aléatoire de photos provenant des Correspondances photographiques, est présenté dans un premier temps de façon brute et non sonorisée.

L’aspect hétérogène des images y est grandement atténué dans la seconde version, que l’on a pris soin de sonoriser par une musique qui, au-delà de l’ambiance qu’elle suscite, va jouer le rôle de liant entre les images.

La sonorisation de diaporama est une activité simple à mettre en œuvre, qui interroge également la question du donner à voir dans les classes : cela peut concerner des photos bien sûr, mais également des œuvres plastiques… ou des affiches réalisées dans le cadre d’Ecole et Cinéma !

5. Outils et technique

5.1. Vidéo : couper un extrait, extraire la bande-son d’un extrait

Des outils logiciels simples et gratuits sont disponibles pour ces actions de base :

- Pour l’environnement Windows ou Linux, le lecteur vidéo VLC représente la meilleure alternative.

- Pour l’environnement MacOS, le lecteur vidéo QuickTime Player sera le bon outil.

5.2. Son et musique : construire une bande-son et mixer des éléments sonores

Pour toutes ces opérations, le petit éditeur de musique gratuit qu’est Audacity offre la meilleure alternative. On trouvera sur le web quantité de tutoriels.

5.3. Son et musique : enregistrer

Il est bien sûr possible d’enregistrer des sons avec un micro classique branché sur l’entrée son de l’ordinateur, voire à partir du micro intégré d’un ordinateur portable. Cependant, l’utilisation d’un enregistreur numérique offre une qualité sonore et une souplesse d’utilisation incomparable. Utilisable dans de multiples situations, c’est un achat qui peut être judicieux pour une école.

De nombreux modèles existent sur le marché : les trois suivants ne représentent que des exemples, mais dont l’utilisation au sein de classes est éprouvée.

- Micro MP3 de Génération 5 : pour un prix de 79 € (prix indicatif), ce petit micro mp3 offre un fonctionnement ultra simple qui lui permet d’être utilisable directement par les enfants. Les fichiers enregistrés sont récupérables directement sur le port USB du micro. La qualité sonore est plus adaptée à des voix qu’à des sons d’ambiance.

- Zoom H1, de la célèbre marque Zoom : pour 88 € (prix indicatif), cet enregistreur numérique offre une bonne qualité sonore utilisable en ambiance également. Le son est stéréo.

- Zoom H2n, toujours chez la marque Zoom : pour 145 € (prix indicatif), la qualité sonore est excellente. Plusieurs configurations sont possibles pour les deux micros stéréo intégrés, en fonction de la spatialisation du son choisie. Il s’agit d’un outil toujours simple d’utilisation, mais aux performances impressionnantes.